Unter diesem fand am 28. März 2019 in den Räumen der Hegenbarth Sammlung Berlin eine Diskussion statt, die inmitten einer Ausstellung schwarzweisser pixelähnlichen Grafiken von Corinne Laroche - Point(s) de Hasard - (Keine) Punkte des Zufalls - aus der Reihe ‚Überflogenes Weiss‘ plaziert waren. Etwa 50 Zuhörer und 6 Diskutanten versuchten die Grenzen zwischen Bild, Text und Bebilderung zu finden. In dem Wort illustrare stecke auch mostrare (= zeigen) und genau dieses Hinweisende eines Bildes wäre der Illustration zu zuordnen, wenn sie sich nicht als Kunst darstellt. Demgegenüber beschreibt sich Kunst auch in ihrem größeren Freiheitsgrad Ihrer Lesbarkeit. Die Grenzen sind fließend und je nach Bilderschatz möglicherweise auch individuell verschieden.

Vorangegangen war dieser mündlichen Auseinandersetzung eine schriftliche Stellungnahmen aller Beteiligten zum Thema Illustration. Die vierteljährlich erscheinende Zeitung «z.B. / zum Beispiel / zum Buch» #18--21 des Künstlerduos , Ulrike Stoltz, einer Typographin und Uta Schneider, einer Künstlerin mit Schwerpunkt Zeichnung, bot hierfür den Rahmen.

Dr. Stefan Soltek, Leiter des Klingspor Museums Offenbach, hatte gesprächshalber auf die Unschärfe der Begrifflichkeit hingewiesen «… man müsste doch einmal den Begriff der Illustration neu denken …» und trat in der Diskussion vehement für eine Qualität der Illustration trotz ihrer Abhängigkeit als angewandte Kunst ein. Kommunizieren funktioniert für ihn immer in Ergänzung von mindestens zwei Medien, mit dem Ziel, etwas ‚Lebensinhaltliches‘ zu übergeben.

Ulrike Stoltz spielte mit der These, dass Illustration mit dem Prozess der Vervielfältigung zu tun haben könnte und deshalb als Begriff erst im 19. Jhd. entstand. Allerdings ist das 19. Jhd. ohnehin die Zeit der Ausdifferenzierungen, auch der Berufe, so wurde z.B. aus dem Baumeister für alle Bauaufgaben eine Gruppe von Fachleuten.

Illumination wäre laut Grimm‘schen Wörterbuch der Vorläuferbegriff von Illustration und hat eine starke spirituelle Komponente, die der Hausherr Christopher Breu (Typograph) mit dem christlichen Farbkodex mittelalterlicher Druck- und Handschriften belegte: (papier-)weiß wie die geschundene Haut des Leibs Christi, rot wie Blut, schwarz die Nägel am Kreuz. Er erinnert an die typische frühkindliche Bildverbundenheit, die vor dem Lesenkönnen als Leseersatz und Gedächtnisstütze dient. Damals waren Bilder zudem etwas Seltenes und damit von höherer Eindringlichkeit.

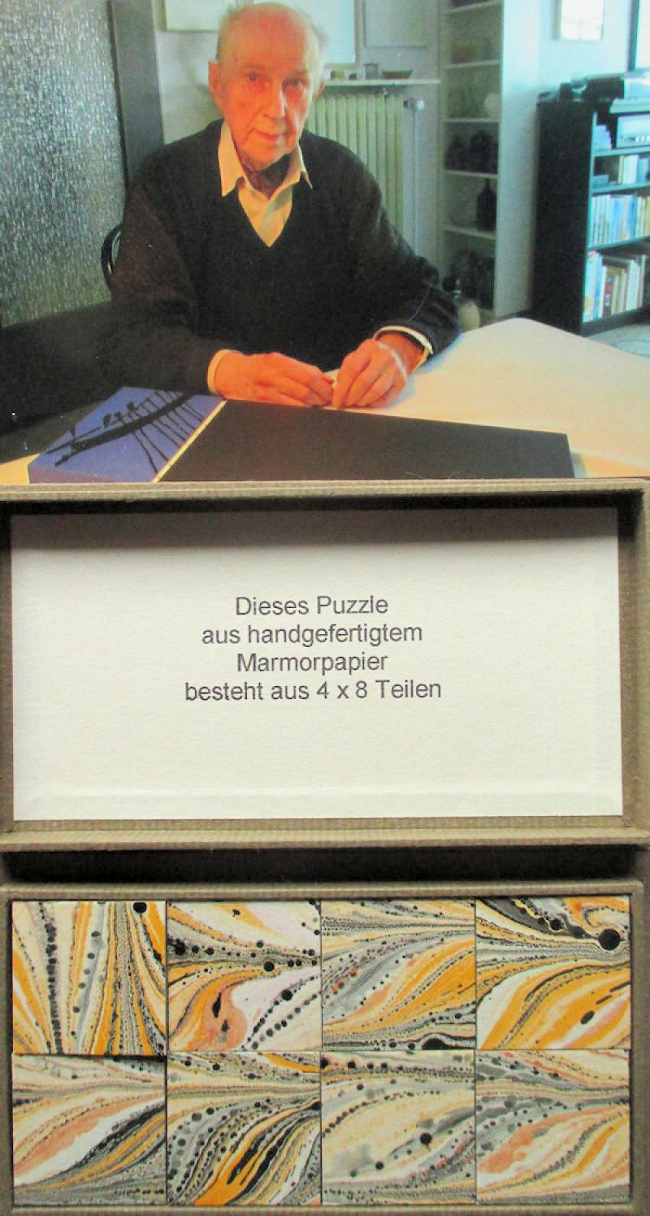

Matthew Tyson, (Buch-)Künstler, Drucker in 2. Generation und Herausgeber, in England und Frankreich lebend, spürte der Sprache nach. All den Inhalten, die in ihr versteckt sind, der Kraft, die sie im Bezeichnen entwickelt. Der englische Begriff ‚Image‘ ist viel offener und umfassender als das deutsche Wort Illustration. Seine eigene künstlerische Suche gilt der Reduktion, die sowohl Sprache wie auch Bild zu mehr Eindeutigkeit verhelfen soll. Wie das Bild kann auch die Sprache Mehrfachbedeutungen und damit Unklarheiten aufweisen, die das Erkennen ihres eigentlichen Inhalts verstellt. Er betrachtet sich als Künstler, nicht als Illustrator.

Juliane Wenzl, freiberufliche Illustratorin und Dozentin, ging als Beirat im Berufsverband Illustratoren Organisation pragmatisch an das Thema heran: Auftrag und Nutzungsrechte beschreiben für sie eine komplett andere Situation als die des individuellen Antriebs eines Künstlers, etwas von seinem inneren Denken, Empfinden, Sehen zu veräußerlichen. Entsprechend wäre das Ergebnis auch anders zu bewerten.

Im Nachgespräch auf den Gängen ging es mit Uta Schneider allgemein um Übersetzungsprozesse von Sinneseindrücken: in Sprache, in Bilder oder in andere Handlungen. Etel Adnans Künstlerbuch ‚Arabische Apokalypse‘ über den libanesischen Bürgerkrieg, das sie in mehreren Sprachen unterschiedlich bildlich abfasste, ist ein wunderbares Beispiel vom Zusammenspiel aller Komponenten des Gestaltens. Kontextualisierung als ein Mittel, den Begriff Illustration zu begreifen: von allen beteiligten Künstlern gab es eigene Arbeiten im Anschluss zu betrachten. Das Gehörte ließ sich so in einen weiteren Zusammenhang einordnen.

Matthew Tysons über Jahre scheiternde Versuche, asiatische Kalligraphieprinzipien auf lateinische Buchstabenschriften zu übertragen, gehöre ebenso zu dieser Suche nach Zusammenhängen wie das sprachliche Fehlen von Tatbeständen, das Hanneke van der Hoeven beschrieb: ein so unklarer Begriff wie (Körper-)kreislauf existiere im Holländischen nicht, dort beschriebe man die einzelnen Vorkommnisse und sei damit viel genauer.

(Constanze Kreiser)