Aus Roberts kleiner Bücherecke

Georg Friedrich Felix Eberty (1812–1884), deutscher Jurist, Astronom, Autor, entstammt, wie Wikipedia weiß, der jüdischen Berliner Familie Ephraim. Er wurde als Sohn des Bankiers Hermann Eberty (1784–1856, 1810 Namensänderung von Ephraim zu Eberty) und dessen Frau Babette, geb. Mosson (1788–1831) geboren. Der Großvater Felix Ebertys war der Bankier Joseph Veitel Ephraim (1730–1786). Eberty heiratete die Gutsbesitzerstochter Marie Amalie Catharina, geb. Hasse, in Barottwitz bei Breslau, und war der Vater von vier Töchtern. Er wuchs in Berlin auf und besuchte die Cauersche Anstalt. Zusätzlich erhielt er Privatunterricht beim Mathematiker Jakob Steiner. Von 1831 bis 1834 studierte er in Berlin und Bonn Rechtswissenschaft, sein Referendariat absolvierte er in Berlin und wurde 1840 Kammergerichtsassessor und später Richter in Hirschberg, Lübben und Breslau, wo er sich 1849 habilitierte und 1854 Professor wurde. Er war in Berlin seit seinem Studium Mitglied des literarischen Vereins Tunnel über der Spree – dem auch Theodor Fontane (1819–1898) angehörte und dem er Zeit seines Lebens verbunden blieb. Eberty starb im Sommer 1884 in Arnsdorf im Riesengebirge. Die Jugenderinnerungen sind heute sein bekanntestes Werk geblieben.

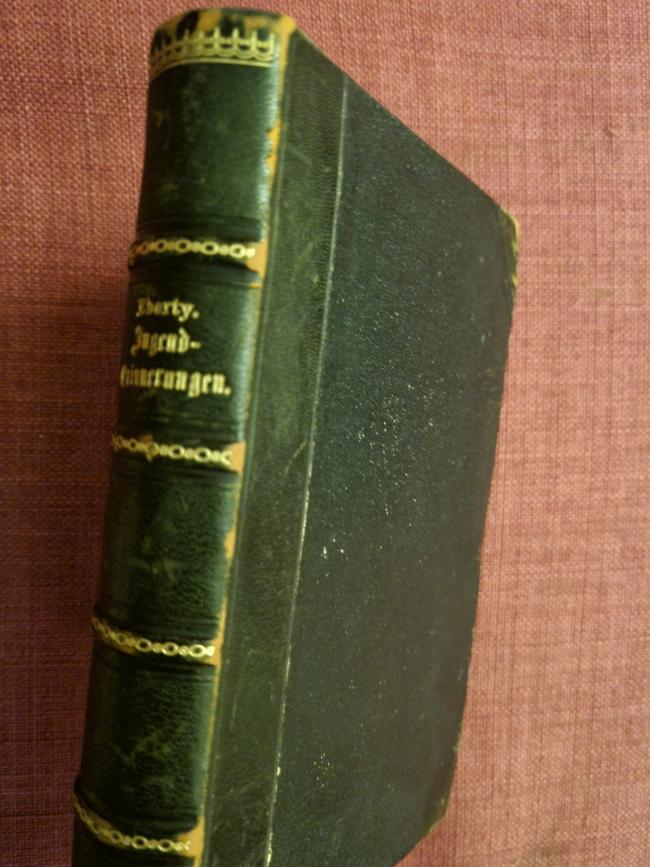

Von den Jugenderinnerungen eines alten Berliners Ebertys liegen bis heute drei Editionen vor. Die Erstausgabe von 1878 erschien im Verlag von Wilhelm Hertz (Bessersche Buchhandlung) in Berlin. Das Buch wird von Theodor Fontane in zwei Teilen der Sonntagsausgaben Nr. 46 und Nr. 47 der Vossischen Zeitung vom 17. und vom 24. November des Jahres rezensiert. Die Wahrnehmung fällt damit in den Beginn des späten Ruhms Fontanes, der viele Jahre nach Journalist, Lyriker und Reise-Schriftsteller reüssierte und 1878 mit der Veröffentlichung seines großen Romanspätwerks beginnt. (Felix Eberty: Jugenderinnerungen eines alten Berliners. Nachwort von Theodor Fontane, Berlin: Wilhelm Hertz (Bessersche Buchhandlung) 1878.) Diese Ausgabe bildet die maßgebliche Urschrift.

Die zweite Ausgabe des Buchs erscheint 1925: Eingeleitet von Georg Hermann, handelt es sich um eine nach handschriftlichen Aufzeichnungen des Verfassers ergänzte und im Berliner Verlag für Kulturpolitik neu herausgegebene Fassung von J. von Bülow. Die Edition der Neuausgabe ist mit zwölf Kupferstichen nach zeitgenössischen Originalen und Faksimiles nach Handschriften und Handzeichnungen des Verfassers versehen. Die besagte zweiteilige Rezension Fontanes aus der Vossischen Zeitung vom 17./24. November 1878 (siehe oben) wird hier erstmals beigefügt und nachgedruckt. (Felix Eberty: Jugenderinnerungen eines alten Berliners. Mit einem Geleit von Georg Hermann, Nachwort und Nachdruck der Rezension von Theodor Fontane, ergänzte und mit 12 Abbildungen neu herausgeben von J. von Bülow, Berlin: Verlag für Kulturpolitik 1925.)

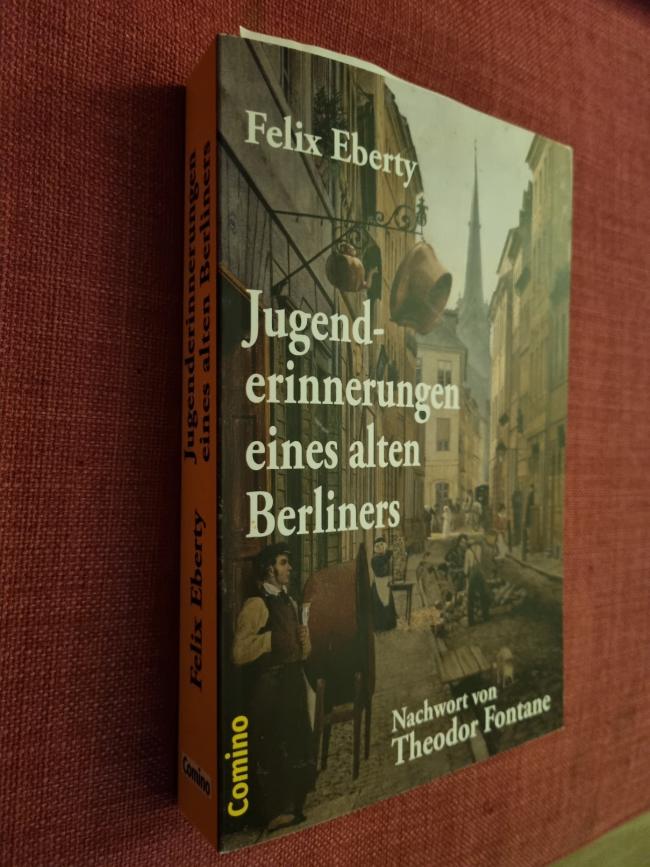

Die jüngste Ausgabe des Buches stammt von 2015: Neu herausgegeben ist sie von Werner Graf im Comino Verlag Berlin ... und: dieser Fassung liegt die Ausgabe von 1925 zugrunde und wird um weitere vorgenommene Kürzungen ergänzt. Somit ergibt sich nun ein Gesamtbild beider doch etwas unterschiedlicher Ausgaben – in dieser gegenwärtigen Fassung leider ohne die Grafiken. (Felix Eberty: Jugenderinnerungen eines alten Berliners. Nachwort von Theodor Fontane, Neuausgabe der erweiterten Ausgabe von 1925, ergänzt um die fehlenden Kapitel der Ausgabe von 1878 und mit Anmerkungen versehen, Berlin: Comino 2015, Br., 388 Seiten, ISBN 978-394583-105-2, 14,90 Euro.)

Zum Inhalt: „Mit 66 Jahren blickt Felix Eberty 1878 auf seine Jugendjahre in Berlin zurück und bewahrt damit eine schon damals untergegangene Welt vor dem Vergessen. Eberty, dessen Vater aus der in Berlin berühmten jüdischen Familie Ephraim stammte, wuchs in einer wohlhabenden Kaufmannsfamilie auf und wurde im Alter von 14 Jahren getauft. Er besuchte die legendäre Cauersche Erziehungsanstalt, ein privates Internat für das aufgeklärte Bürgertum, das nach reformpädagogischen Prinzipien geleitet wurde. Von 1831 bis 1834 studierte er in Bonn die Kunst der Rechtswissenschaften und trat anschließend in den preußischen Justizdienst ein, den er aber nach wenigen Jahren zugunsten einer erfolgreichen Tätigkeit als Schriftsteller aufgab.

Theodor Fontane rezensierte die Jugenderinnerungen eines alten Berliners in der Vossischen Zeitung. Er schrieb, schon jetzt habe Ebertys Buch ‚kulturhistorische Bedeutung‘ und prophezeite: ‚(...) nach abermals fünfzig Jahren ganz gewiss.‘ 150 Jahre später gilt dies umso mehr. Denn das Buch gibt ‚dem Kulturhistoriker der Zukunft ein wundervolles, weil das Klein- und Detail-Leben schilderndes Material an die Hand.‘ Es ist laut ihm auch ein ‚wahres ‚Schatzkästlein‘ von Anekdoten, alle sehr gut erzählt, deshalb sehr gut, weil sie im Ton richtig getroffen sind.‘ Ebertys Beobachtungen haben mit der Zeit an Witz und Aktualität gewonnen (und tun dies bis jetzt): ‚Überhaupt waren die Berliner und sind auch noch heut leicht aufzuregen und ebenso leicht wieder zu beruhigen.

Der Charakter derselben hat sich nicht viel geändert, wohl aber der Charakter der Einwohnerschaft Berlins, die jetzt kaum noch zur Hälfte aus eigentlichen und wirklichen Berlinern bestehen mag. Der Zufluss von Menschen aus allen Provinzen des Landes ist denn auch nicht ohne Einfluss auf die Hauptstädter geblieben, welche ja schon von alters her viele fremde Elemente in sich aufgenommen hatten.‘ Und wenn er von seiner Ausbildungszeit am Berliner Stadtgericht erzählt, klingt manche Geschichte wie von heute: ‚Der Herausgeber einer kleinen Zeitschrift hatte an alle Welt Probenummern geschickt, welche den Vermerk enthielten, dass der Empfänger sich durch Annahme derselben zum Abonnement auf ein ganzes Jahr verpflichte. Natürlich wollte nachher niemand durch diese Erklärung gebunden sein, (...) die Zahlung wurde überall verweigert. Darauf verklagte der Herausgeber sämtliche vermeintliche Abonnenten, (...) elfhundert an der Zahl.‘“

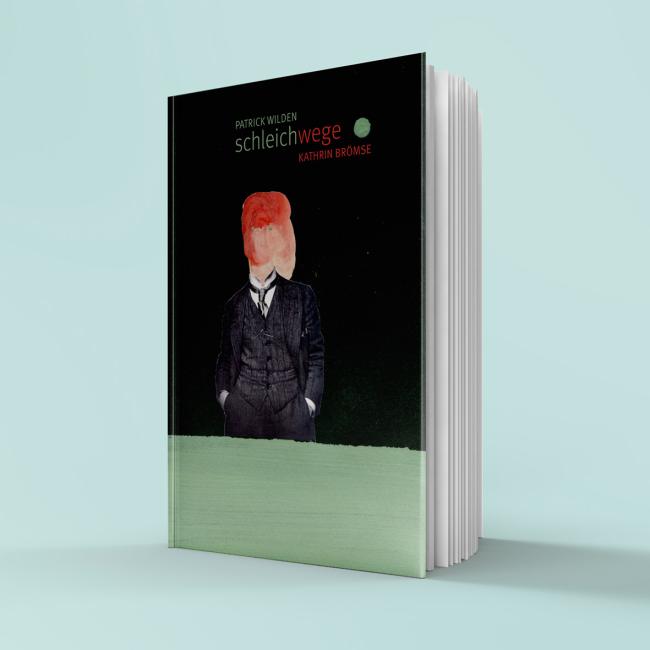

Felix Eberty: Jugenderinnerungen

eines alten Berliners. Nachwort

von Theodor Fontane, Neuausgabe

der erweiterten Ausgabe von 1925,

herausgegeben von Werner Graf,

Berlin: im Comino Verlag 2015,

Broschur, 388 Seiten, ISBN 978-

394583-105-2, Neupreis: 14,90 Euro.

(Robert Grieger)