Auf Schloss Burgk bei Schleiz eröffnete am vorletzten Samstag, den 11.03., eine Ausstellung der Thüringer Literaturzeitschrift Palmbaum zum 30-jährigen Bestehen (siehe auch die detaillierte Ankündigung im Blog und den Artikel von Elke Lang vor einigen Tagen). Was kann eine solche Zeitschrift schon großartig zeigen?, fragt sich mancher. Textfahnen? Ausgedruckte E-Mails?

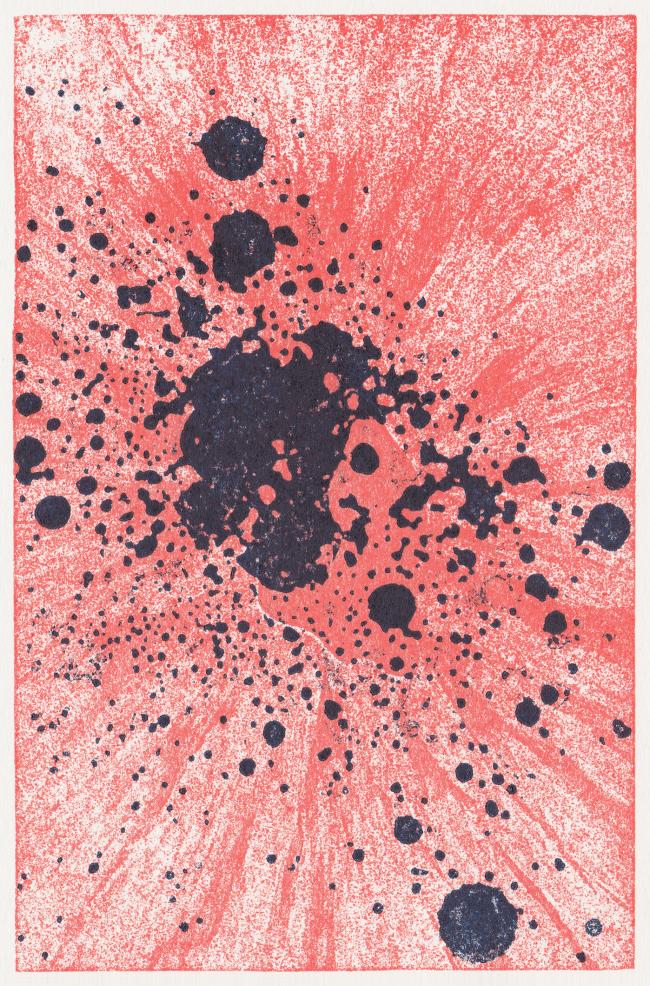

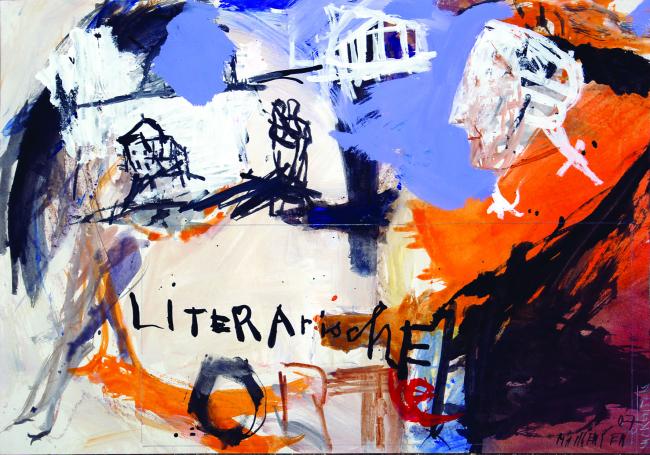

Im Falle des Palmbaums allerhand Bildliches, denn seit 2005 zeichnet stets ein Künstler für den Umschlag des 1993 gegründeten Journals verantwortlich. Und dieser Prozess ist Kern der Schau: Man sieht die originalgrafischen Vorlagen gegenübergestellt mit dem endgültigen Umschlag, die Synthese aus Bild, Layout und Schrift. Es liegen Umschlag-Alternativen aus, Künstlerbriefe, Druckplatten, Künstlerbücher, Grafikzyklen, denn die Zeitschrift ist eng eingebunden in ein Netzwerk des Austauschs zwischen Literaten und bildenden Künstlern. Und so bietet sich ein kooperatives Panorama von Gerhard Altenbourg bis Reinhard Zabka, das in seiner Bandbreite beeindruckt. Man sieht ein Exemplar von Altenbourgs Wund-Denkmale, einen Autografen von Gottfried Benn, illustrierte Episteln von Karl-Georg Hirsch, konstruktivistische Pop-Art von Hans Ticha, feine Zeichnungen von Horst Sakulowski, Expressives von Angela Hampel und, und, und.

Bevor es aber in die geheizten Galerieräume ging, startete die Ausstellung mit einer Dada-Matinee in der kalten Schlosskapelle. In Erinnerung an den Dada-Kongress in Weimar und Jena von 1922 rezitierte Palmbaum-Chefredakteur Jens-Fietje Dwars Gedichte, spielte Michael von Hintzenstern auf der barocken Silbermann-Orgel Erik Satie und verführte die gut 50 Gäste zu einem Dada-Chor, die Schwitters-Ursonate skandierend. Eine heiße Show in kalten Gemäuern – genau das Richtige. Draußen lag teilweise noch Schnee, innen waren es knackige sieben Grad, was irgendwie auch zur schneidenden Lyrik von Kurt Schwitters und Hugo Ball passte.

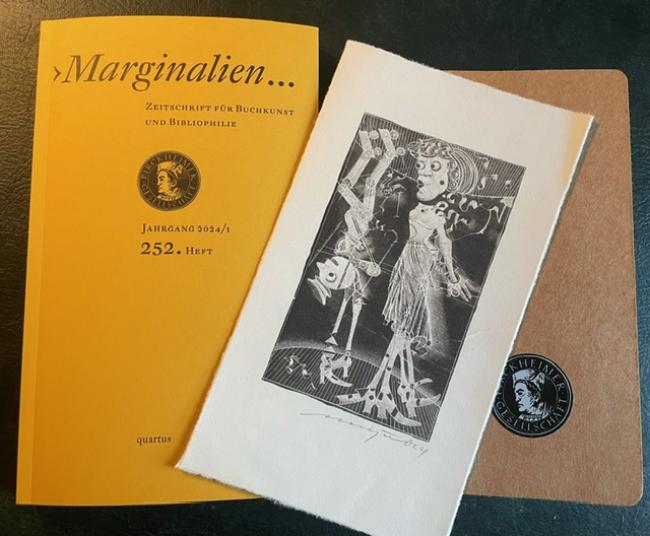

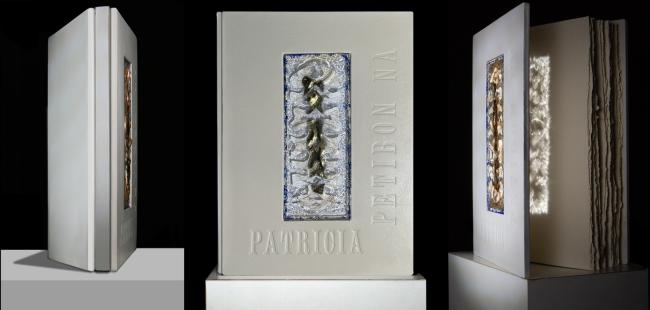

Aus Pirckheimer-Sicht ist noch ein anderer Aspekt interessant: Im Pirckheimer-Kabinett, in den 1980ern von Lothar Lang begründet, um der reichhaltigen Exlibris- und Buchkunst-Sammlung des Schlosses einen Präsentationsort zu geben, wirft Dwars einen Blick auf die grafische Editions-Tätigkeit der Pirckheimer-Gesellschaft. Als Herausgeber der Edition Pirckheimer zeichnet er für zwei Grafik-Mappen der Gesellschaft mit Werken von Künstlern wie Baldwin Zettl, Claudia Berg, Dieter Goltzsche oder Max Uhlig verantwortlich. Außerdem sind alle grafischen Beilagen der Marginalien seit 2016 in den Vitrinen zu sehen, deren Redaktion Dwars ebenfalls angehört, eine Fülle künstlerischer Handschriften dokumentierend von Strawalde bis Ottographic.

Schließlich lockt noch ein dritter Raum: Im Erotikkabinett dreht es sich um Zeichnungen von Gerd Mackensen für zwei illustrierte Anthologien des Menantes-Preises für erotische Dichtung und für Goethes Erotica, genauer um eine neu von Dwars edierte Fassung in der Edition Ornament. Die sinnlichen Originale entfalten an den Wänden noch einmal eine andere Wucht in voller Größe, gerade im Vergleich zur in der Vitrine ausgelegten Buchversion. – Drei Grafikwelten für den Preis von einer. Ein Besuch lohnt sich! Die Ausstellung ist noch bis zum 25. Juni zu sehen. Ab 15. Juli öffnet sie dann im Romantikerhaus Jena.

(Till Schröder)